口コミ

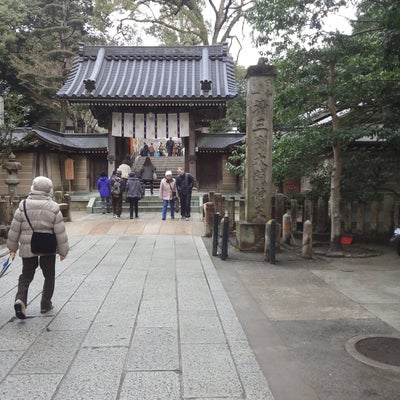

阪急沿線西国七福神巡り 布袋尊を祀る寺院 寺院名は清澄寺 御本尊は大日如来、素人から見ると佛様と神様が並んでいるのに違和感がある

布袋尊は太鼓腹で袋を肩にかけ喜捨を求めていたとされている幸福の神様

参考資料:七福神会事務局 阪急電鉄の西国七福神集印巡り資料

お寺と言えば大体の人は大晦日や元日に行きがちですが、こちらは普段からも参拝客の方が足繁く通っています。様々な神様が集まっていてご利益もあるし昔からずっと信仰されていることもありいつでも賑わっています。眼の神様、お金の神様、商売の神様と様々なご利益があります。

近隣地域では、「荒神さん」と呼ばれている寺です。896年(寛平8年)に宇多天皇の勅願寺として創建したそうです。鎮守社として三宝荒神社があり、竃の神の荒神などを祀る神仏習合から「清荒神清澄寺」の名称がある。阪急宝塚線清荒神駅より徒歩20分だが、駅前より山門まで、店舗と露店が約200軒並んでいることで有名です。

宝塚市にある真言三宝宗の総本山のお寺です。

ここは9世紀に建立されたという歴史ある寺院です。

車の場合は山手のほうに大きな無料駐車場があって、

そこに停めればお寺まで行きやすいのですが、

下の阪急清荒神の駅から昔ながらの少々異次元の香り漂う

商店街を見ながら徒歩で上っていくのも楽しいものです。

清荒神は火の神・台所の神である「荒神さん」として

多くの人に親しまれているお寺で、

厄除けや家内安全などさまざまな御利益があるとのことで、

特に初詣の時などは多くの人が参拝に訪れます。

自然豊かな境内は独特の「気」が感じられる

パワースポットのような神秘的な存在で、

由緒ある拝殿や地蔵尊が立ち並び雰囲気たっぷりです。

また境内には富岡鉄斎氏のコレクションを集めた美術館もあって

美術ファンがわざわざ足を運んだりします。

清荒神清澄寺はこのお寺もさることながら

昔から続く参道も見ごたえ十分で、

全体として不思議な魅力のあるスポットとなっています。

火の神様、竈の神様を祭っている荒神さんです。

家の台所の神棚にお札を祭っているので、行ける場合は1年に1度お参りをしています。

今年は6月にお参りしました。

お正月や1月2月は混雑していますが、6月の平日は空いているのでゆっくりとお参りできます。

境内は広く、緑も多く気持ちの良い気が流れています。

荒神さん♪のCMで有名な、宝塚にあるお寺。駐車場はとても広いのですが、初詣はそれはそれはすごい人です。駐車場に入るのにも行列なので、1月中は電車で来るのがおすすめ。

お寺の入り口まで縁日のような屋台が並んでおり、賑やかな雰囲気です。

比較的長い階段や、急な坂などもないので、お年寄りの方もお参りしやすいお寺だと思います。

阪急電鉄が初詣一日乗車券を発売してます一日券が500円。今年も購入してまずは中山観音、そして清荒神清澄寺に到達、正式名フルネームは真言三宝宗大本山清荒神清澄寺、本尊である大日如来様の守護神として三宝荒神様が祀られている、火の神様,かまどの神様(荒神さん)として親しまれています、参道は阪急宝塚線清荒神駅から山門まで上り坂ですが杖をついても行ける程度のゆるい坂道です、

子供の頃から母に連れられ行ってたので

久しぶりに一人早朝に行ってきました。

何だか物凄く空気が澄んでいて気持ちが

凄く晴れた気がしました。

お参りも終わり、最後のお礼を

終えて門の方へ歩いて行ってると、

おはよー!おはよー!!

と…

カラス⁇

喋るんですね!

ビックリしました。

初めて行ったのは、高校受験の時。

それ以来、久しぶりに参ってきました。

絵馬には『絶対合格』と書いた記憶があります(笑)

合格したのもこのおかげかも。。。

裏手の方に、お賽銭を棒で取って持ち帰り、次回にはその倍をお賽銭とするようなニュアンスの場所があったはずですが今回は時間の都合上行けませんでした。

雰囲気と道のりが好きです。

阪急 清荒神駅から、清荒神清澄寺の山門まで ぶらぶら

散策、買い物、食べ歩きしながら参道を楽しめます。

参道は約1.2キロの距離があるそうです。

歩いて30分もあれば寺に着きますが往きは坂道登りなので

やや しんどいかも?? 坂はそんなに急ではないです。

もしくは宝塚の駅から路線バス(210円 片道)が

一時間に一本でているので、参道を登るのが苦手な人は

いきなり山門付近の自家用車&バス駐車場へ到着する

行き方でいけば疲れは少ないと思います。

けっこう 山の上のほうに清荒神清澄寺は、あるので

夏は涼しくて気持ちが良いと思います。

すがすがしくて何より屋台や土産ものなど いろいろ

参道に並んでいるので飽きないし雰囲気も良いです。

荒神さんは 火の神、かまどの神として庶民に信仰されて

いて寺の中にも火箸が たくさん おさめられていました。

山門 付近に 無料休憩所もあり お茶や冷水も無料で

いただけます。 お手洗いも綺麗に掃除されていて

山門付近にあります。

きよしこうじんせいちょうじ

- 投稿日

兵庫県宝塚市にあります。

街中から、ひたすら住宅地の坂を上がっていく感じで、

本当にここにあるのかなと思っていたら、ありました。

結構、山をあがりました。(ずっと住宅はあります)

土産物の参道が続くのが、なかなか趣があっていいですね〜。

店のおばちゃんたちも、お互いに話をしながら店番しています。

ここは896年に宇多天皇によって創建されたそうです。

火の神、台所の神として信仰を集めています。

また富岡鉄斎の美術館もあります(日本画、南画の新境地を開いた人です)

とてものどかで、心が落ち着きます。